Créez votre entreprise gratuitement avec Clementine

Créer mon entreprise

🎁 Offre : jusqu’à 4 mois offerts jusqu’au 31/01 ! ⏳ J’en profite

Le Blog de Clementine

Guides, conseils et astuces pour piloter votre activité avec sérénité.

Dernière mise à jour le · 5 min

L’apport en nature, tout comme l’apport en numéraire ou l’apport en industrie, représente une contribution au capital social d’une société. Quels sont les différents types d'apport en nature ? Comment réaliser un apport en nature ? Toutes les réponses à vos questions dans cet article.

Un apport en nature est une contribution non monétaire qu'un associé ou un actionnaire fait à une entreprise lors de sa création ou de l'augmentation de son capital social. Contrairement à un apport en numéraire, qui consiste à verser de l'argent, l'apport en nature peut prendre diverses formes. Ces formes peuvent être des biens matériels (comme des machines, des véhicules, des immeubles…) ou immatériels (comme des brevets, des marques, des logiciels…).

L'associé ou l'actionnaire qui contribue au capital social par un apport en nature recevra ainsi des parts sociales ou des actions en échange de sa contribution.

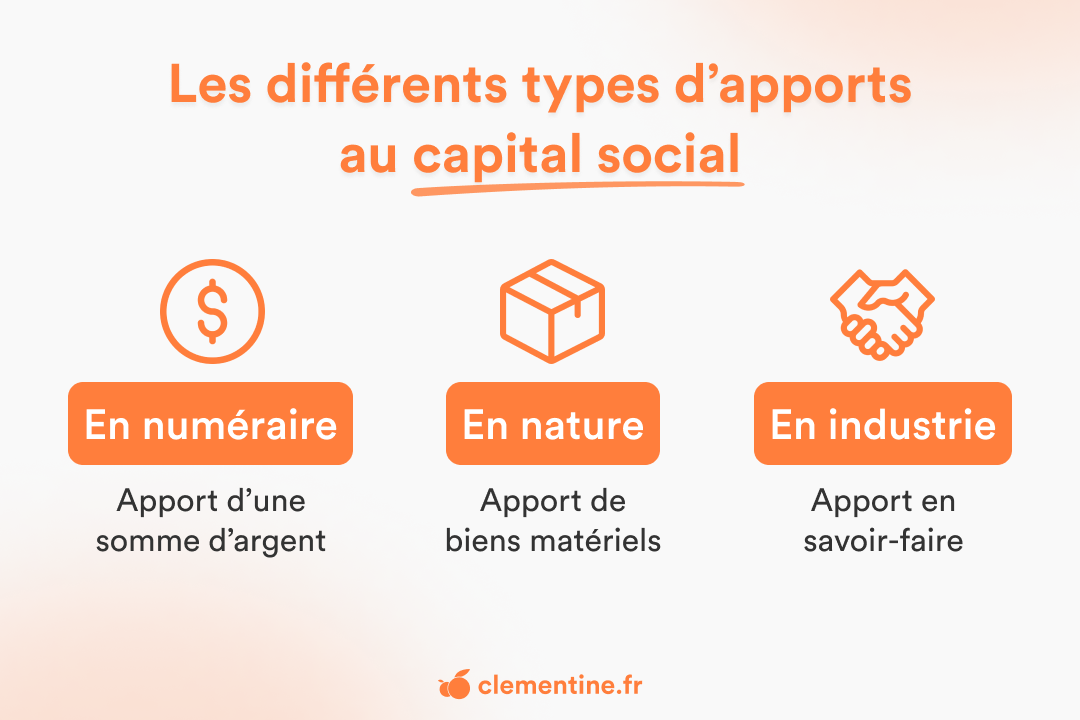

Les trois types d'apports au capital social sont :

Apport en nature : Transfert de biens matériels ou immatériels à l'entreprise. Ces biens sont évalués et ajoutés au capital social, souvent avec l'aide d'un commissaire aux apports pour assurer une évaluation juste.

Apport en numéraire : Une somme d'argent apportée par les associés ou actionnaires, déposée sur un compte bancaire de l'entreprise pour renforcer sa structure financière et sa capacité d'investissement.

Apport en industrie : Mise à disposition par un associé de ses compétences, de son travail ou de son savoir-faire. Ces apports ne forment pas le capital social, mais donnent droit à des parts sociales ou des actions.

L’apport en nature peut se réaliser de différentes manières, voici les 3 types d’apports en nature.

L'apport de propriété est le type d'apport en nature le plus courant. Il consiste à transférer la propriété d'un bien à la société. Le bien apporté devient ainsi la propriété de la société. Cela peut inclure des biens mobiliers ou des biens immobiliers. L'apporteur cède définitivement ses droits de propriété sur le bien à la société en échange de parts sociales ou d'actions.

Exemple : Un associé apporte un immeuble dont il est propriétaire. La société devient alors propriétaire de cet immeuble et l'associé reçoit des parts sociales en échange de son apport.

L'apport de jouissance se distingue de l'apport de propriété car l'apporteur ne transfère pas la propriété du bien, mais seulement son usage. La société obtient le droit d'utiliser le bien pour une durée déterminée, sans en devenir propriétaire. Une fois cette période écoulée, le bien est restitué à l'apporteur.

Exemple : Un associé apporte l'usage d'un local commercial pour une durée de cinq ans. La société peut utiliser le local pendant cette période, mais la propriété du local reste à l'apporteur.

L'apport en usufruit consiste à apporter à la société le droit d'usage et de perception des fruits (revenus, loyers, intérêts…) d'un bien, sans en transférer la nue-propriété. L'usufruit peut être temporaire ou viager. Ce type d'apport permet à la société de bénéficier des revenus générés par le bien, tandis que l'apporteur conserve la nue-propriété.

Exemple : Un associé apporte l'usufruit d'un immeuble locatif. La société perçoit les loyers générés par l'immeuble pendant la durée de l'usufruit, mais la nue-propriété reste à l'apporteur.

Pour réaliser un apport en nature, l’apporteur doit bien identifier les biens qu’il souhaite apporter.

Une fois que les biens ont été identifiés de manière précise, les associés doivent évaluer les biens, souvent avec l’aide d’un commissaire aux apports qui préparera un rapport d’évaluation.

Ensuite, les associés de la société, sans la participation de l’apporteur, se réunissent pour voter sur la valeur des biens apportés et pour déterminer le nombre de parts sociales ou d’actions à attribuer en échange de ces apports.

Une fois l’évaluation et l’attribution effectuée, les détails de l’apport, y compris la description des biens, leur valeur, et la répartition des parts sociales ou actions, doivent être inclus dans les statuts de la société.

Dès la signature des statuts de la société, les apports en nature doivent être intégralement libérés, c’est-à-dire que la propriété des biens doit être transférée à la société.

Tout associé, qu'il soit une personne physique ou morale, peut effectuer un apport en nature en échange d'une part du capital social, en respectant certaines conditions.

D'abord, il faut s'assurer que :

L'apporteur est bien le propriétaire du bien

Le bien peut être évalué

L'associé qui fait l'apport doit aussi fournir des garanties :

La garantie des vices cachés, qui protège les autres associés si le bien apporté ne peut pas être utilisé comme prévu

La garantie contre l'éviction, qui assure que la société pourra effectivement utiliser le bien apporté

Lors de la constitution d'une SARL ou d’une SAS, les apports en nature nécessitent habituellement une évaluation par un commissaire aux apports. Cependant, cette obligation peut être évitée si deux conditions sont respectées : aucun des biens apportés ne doit avoir une valeur supérieure à 30 000 euros et le montant total des apports en nature ne doit pas excéder la moitié du capital social.

L'évaluation des apports en nature est une étape importante à ne pas négliger.

Si les biens sont surévalués, le capital de la société sera artificiellement gonflé. À l'inverse, s'ils sont sous-évalués, l'associé ayant fait l'apport recevra moins de parts sociales ou d'actions qu'il ne le devrait par rapport à la valeur réelle de son bien.

De plus, il est important de noter que les associés seront solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports pendant une période de 5 ans vis-à-vis des tiers.

Pour ces raisons, il est courant de faire appel à un commissaire aux apports pour garantir une évaluation juste et précise.

Comme pour les apports en numéraire, les apports en nature doivent être enregistrés en comptabilité.

L'enregistrement comptable d'un apport en nature suit le même schéma que celui d'un apport en numéraire. Voici comment procéder :

Débiter le compte 4561 « Associés - Comptes d'apport en société »

Créditer le compte 1012 « Capital souscrit, appelé, non versé »

À savoir : Il est important de conserver les justificatifs d'achat des apports pour attester de leur valeur. Ces documents doivent être inclus dans l'annexe des statuts de la société.

Article écrit par Clementine

Créez votre entreprise gratuitement avec Clementine

Créer mon entreprise

Vous voulez lancer votre activité rapidement ? Alors il vous faut votre numéro SIRET. Que vous soyez micro-entrepreneur, dirigeant de société ou responsable d’association, ce numéro permet d’identifier votre établissement auprès des administrations et de facturer vos clients en toute légalité.

6 min

La société civile immobilière (SCI) est une structure souvent utilisée pour détenir, gérer ou transmettre un bien immobilier. Vous devriez connaître clairement les avantages et inconvénients de la SCI avant de vous lancer, car cette forme juridique peut être aussi efficace qu’exigeante selon les projets.

7 min

Vous souhaitez exercer en tant qu’indépendant sans créer de société ? La micro-entreprise ou l’entreprise individuelle peuvent être des solutions adaptées. Ces deux statuts, bien qu’ils présentent des similitudes, offrent des régimes fiscaux, sociaux et comptables très différents, qui peuvent fortement impacter la gestion quotidienne de votre activité ainsi que sa rentabilité.

7 min